|

このラジオ、素人工作品ではなく、一応メーカー製品のようだ。その理由としては、次のことが挙げられる。

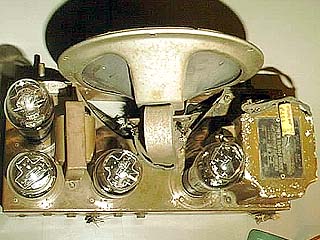

- 前面のダイアル板、電源トランス、主バリコン、マイカコンデンサが"THOMSON"というブランドで統一されている。

- シャーシの穴と主要部品の配置に緊密な関係が認められる。また、シャーシとトランス類が--組立前に塗装されたと思われる--黄土色で統一されている。

- 端子取付部の凹み等、やや高度なシャーシ加工が施されている。

- 真空管ソケットは、球名が明記されたものを、シャーシにハトメ留めしてある。

- トランス類は、端子式ではなくリード線式。

一方、かなり昔に少なくとも一度は補修された形跡もある。

- マグネティックスピーカーは、本来下部の二点でシャーシにネジ留めされるはずだが、向かって右側だけが固定されており、スピーカーの左側にはシャーシ穴に対応する穴がない。だから、スピーカーは交換されたものだろう。

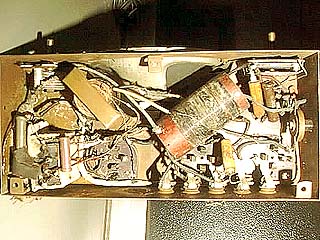

- 検波段トランス(シャーシ内)は、増幅段間トランス(シャーシ上)と同じ様式の鉄芯・枠を持っているが、コイルは黒い布テープが巻かれた粗雑な感じのするものになっている。このコイルも交換されたものだろう。また、このトランスからの配線は、途中で継ぎ足したような宙ぶらりのハンダ付けが目立つ。

- 整流管付近のシャーシ後部に、二つのネジ穴と円形の痕跡が残っている。何か部品が取付けてあったと思われる。電源回路の平滑チョークまたは初代のケミコンだったかも知れない。ちなみに、現在平滑回路に入っている3KΩ抵抗の片側には、周辺とのショートを嫌って黒い布テープが乱暴に巻かれている。

- キャビネット側面の電源スイッチへの配線は途中で切断され、短絡されて黒い布テープで巻かれていた。また、100V側に付いていたはずの0.002μFコンデンサは、アース側を電源トランス上部にハンダ付けされただけの状態で宙ぶらりになっていた。

- キャビネット前面には円形の痕跡があり、現在のダイアルつまみよりも大きなダイアルが付いていた時代があったことを示している。

- ピックアップ端子には、リード線がハンダ付けされていた痕跡があるが、今はどこにもつながっていない。

裏蓋の意匠も、よく見ると左右の対称性が崩れており、素人細工で補われたものなのかも知れない。

では、いつ頃製作されて、いつ頃補修されたのだろうか。

- 電源トランスは、型名も電流容量も 227-226-226- という構成の並四を想定しているように思える。一方、ソケットには 27A-26B-26B- が示されている。そうすると、このラジオは、日本におけるナス管からST管への交代期、つまり1933年後半から1934頃に作られた可能性が高いと言える。

- 検波管以外の真空管は、戦後間もない頃のもののようだ。電源周りをいじり、トランスのコイルを取り替えるほどの補修をしたのなら、それと同時に真空管も交換されたと考えるのが自然だろうから、補修時期は1940年代後半あたりと想像できる。

ただでさえ狭いシャーシのかなりの部分をスピーカーの尾部が占めている。このため、コイルもバリコンもシャーシ上には置くことができず、真空管と電源トランスの他は、段間トランスのうちの一個が窮屈そうに乗っているだけだ。シャーシ内部は更に窮屈で、スピーカーの下半分はもちろん、本来シャーシ上にあるはずの部品までもが押し込められ、非常にいびつな配置になっている。検波段回路に至っては、ほぼシャーシの端から端に及んでいる。

シャーシ内の状況はかなり荒廃しており、ブロックケミコンからの漏洩が周辺の配線やコイルに付着して汚れている。部品点数があまり多くないため、さほど混乱した感じはしないが、並四コイルの胴体を挟むように配線が這っているのは、やはり異様な感じがする。

|