|

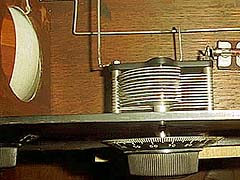

不思議な形の同調コイル。1920年代のラジオに時たま使われた、バリオメーターと呼ばれる球形コイルの「手作り風」変種。一次側は、四角い木片二つをくり抜き、その内面に沿ってコイルが巻かれている。二次側は、球形の木製品の表面に、こちらも二部分に分かれたコイルが巻かれている。タコ糸のような被覆線なので、まるで手鞠のように見える。この球は、真鍮の板金具と軸によって支えられ、くるくると回って、一次側・二次側の結合を調節する。ここでは、一次側と二次側は直列に結線されており、全体でインダクタンスが変化するようになっている。角線が検波管プレートの方向(奥)から延びてきて、一次側コイルに結線され、直角に曲がってアンテナ端子(手前右)につながっているのがよくわかる。 |

|

あまり特徴のないバリコンで、目立った表記もない。固定電極側は、写真の右側でグリッドリークに接続され、左側からコイルの二次側回転軸につながる角線が伸びている。回転羽根側は、配線板中央を縦断している接地線に接合されている。バリコンの回転が軽いのはいいのだが、ダイアルと組み合わせたときの重心バランスが悪いと、思い通りの位置で静止せず、くるんと回ってしまうのが困りもの。 |

|

最初は、バリコン(左端)と検波管ソケット(右)の間に、どうしてヒューズがあるのか、不思議だった。次に、もしかしたら鉱石検波器かと思った。よくよく見ると、抵抗器だった。ガラス管の中身はと言えば、材質はよくわからないが、黒い板状の小片の両側に電極が付いている。それを支えるソケット台のように見えるのが、250pFコンデンサ。抵抗器が着脱式になっているのは、受信状況によってグリッドリーク抵抗を取り替えることが行われていたため。標準的には、2MΩや3MΩが用いられるが、電波が弱い場合には、より大きな抵抗を用いる。写真上部の角線は、アース電位の線で、各真空管ソケットのフィラメント+側端子を結んで通っている。 |

|

|

写真左は、検波段の1:6低周波トランス。"6 TO 1 JEFFERSON CHICAGO"と刻印されている。右は、低周波増幅段の1:3。"3 TO 1 JEFFERSON CHICAGO"。1:3トランスの一次側が断線しており、このラジオにおける唯一の明白な故障個所になっている。 |

|

CUNNINGHAM C299 ... いわゆる UV199 だ。測定用の正規のパラメータがわからないのだが、手持ちの UX199 との相対比較で推測すると、一本は比較的元気が良く、二本はエミ減傾向と思われる。もともと、どれがどこに挿さっていたのかわからないが、おそらく、状態の良い一本は、検波管だったのだろう。増幅管の二本は、検波管に比べて、A・B両電圧とも、高水準で使用されていたと思われるからだ。特にフィラメント電圧は、4.5V電池からレオスタットで下げるために、ややもすれば定格よりも高くしがちだ。消耗して音に元気がなくなりはじめると、つい電圧を上げてしまうのが人情。それでまた消耗が激しくなるという悪循環で、電池管のフィラメントはいよいよ弱っていく。 |